コミュニケーション「絵に題名をつける」認知行動療法講座「コラム法」

新聞読解「1964年から何を学ぶか」

以下、記事の要約です。

東京五輪・パラリンピックの開幕まで半年。昨今よく聞くのは、1964年との対比だ。56年前の五輪は高度成長のまっただ中に開かれた。ありていに言えば、日本人はそこから「元気をもらいたい」のだ。64年とは、しかし本当はどんな時代だったか。キーワードを3つ挙げる。「愛と死をみつめて」「次郎物語」「金の卵」。小説やドラマ、時代状況を表した言葉だ。躍動したあの時代から何を学ぶか。元気さの向こうにあったものを、みつめたいものである。

この記事に対する利用者さんの意見・感想

- 1964年という年号をオリンピックイヤーの今年になってよく聞くなと感じた。

- 文学や教養は、SNSが発展した現代ではなかなかピンとこない面もある。

- 高度経済成長時も様々な悩みや葛藤があったんだなと発見があった。

2020年の東京オリンピックが近づいているので、1964年のことを振り返っておくことも大事ですね!

認知行動療法講座

就労移行支援事業所リスタートでは、「ものの受け取り方(認知)」を変えることで「感情」やそれによる影響を抑える「認知行動療法」についての講座を毎週やっています。

前回は、問題をリスト化し、解決の順序をつける方法について話しました。

今回からは、認知行動療法の実践として、「コラム法」について説明していきます。

コラム法

前回の認知行動療法講座で、自分が苦しむ原因となっている問題の中から、解決する目標を決めました。

しかし、目標が決まっても、それを実践するのが難しい場合があります。

例えば、「困りごとを友人に相談しよう」と目標を立てたとしても、悲観的な認知があると、「友人にも自分の悩みがあるだろうし、自分の問題は自分で解決しなければ」と思ったり、「自分の悩みを打ち明けたら、迷惑で嫌われるに違いない」と決めつけたりして、身動きが取れなくなってしまいます。

そこで、行動の邪魔をする考え方を、現実的なものに修正していくために役立つ「コラム法」について紹介していきます。

7つのコラム

コラム法にはいくつかのやり方があるのですが、今回は7つのステップに分けて考え方を変えていく「7つのコラム」という方法を紹介します。

7つのコラムの詳細は、以下の通りです。

第1のコラム:状況

気持ちが辛くなったり、不適切な行動をしたりしてしまったときの状況を、詳しく書き込みます。

5W1Hを意識することで、具体的に書き起こすことができます。

第2のコラム:気分

第1のコラムで書いた状況において、浮かんだ自らの気持ちや感情を書き出します。

このとき大事なこととして、必ず「1単語」で表すようにしてください。

「〇〇と思った」というのは、気分ではなく、第3のコラムで扱う自動思考として考えます。

また、浮かんだ気持ちや感情の強さを、最大100%で表現してください。

第3のコラム:自動思考

第2のコラムで挙げた気持ちや感情が浮かんだ原因となる自動思考を探します。

これまでのプログラムでも伝えてきた通り、どんな状況であれ、気分が直接変わるということはありません。

気分の変動が合ったのならば、必ずそのきっかけとなる自動思考があるのです。

第4のコラム:根拠

第3のコラムで浮かんだ自動思考を裏付ける事実を探します。

客観的な事実のみに目を向け、その自動思考が正しいと言える証拠がないか考えます。

第5のコラム:反証

第4のコラムとは逆に、第3のコラムで浮かんだ自動思考と矛盾する事実を探します。

その自動思考の通りだとすると、おかしくなってしまう事柄はないでしょうか。

第6のコラム:適応的思考

第4、第5のコラムを元に、より「現実的」な考えを作ります。

元の自動思考のうち、どこまでが事実で、どこからが自分の思い込みなのか、しっかりと分けて考えてみましょう。

第7のコラム:心の変化

第6のコラムで新しい考えを作ったことで、気分にどのような変化が起きたのかを分析してみます。

第2のコラムに書いた気持ちや感情について、その強さが軽減できていれば成功と言えます。

コミュニケーションプログラム

リスタートでは、毎週火曜日にコミュニケーションのプログラムをやっています!

言葉の通り、プログラム内で利用者同士コミュニケーションを図ることを目的としたプログラムです。

どんな職場で働くにせよ、多かれ少なかれ必要となるコミュニケーションの能力ですが、一口にコミュニケーションと言ってもその意味するところは多々あります。

プログラム内では、主として以下の能力を磨くことを目標としています。

・言葉以外のコミュニケーションによる情報を受け取る

・グループの一員として協力し、目的を達成する

・自分の言動を周囲がどのように受け止めているかを知る

・情報を誤解なく伝える方法を身に着ける

・自分の希望や意見を相手に伝える

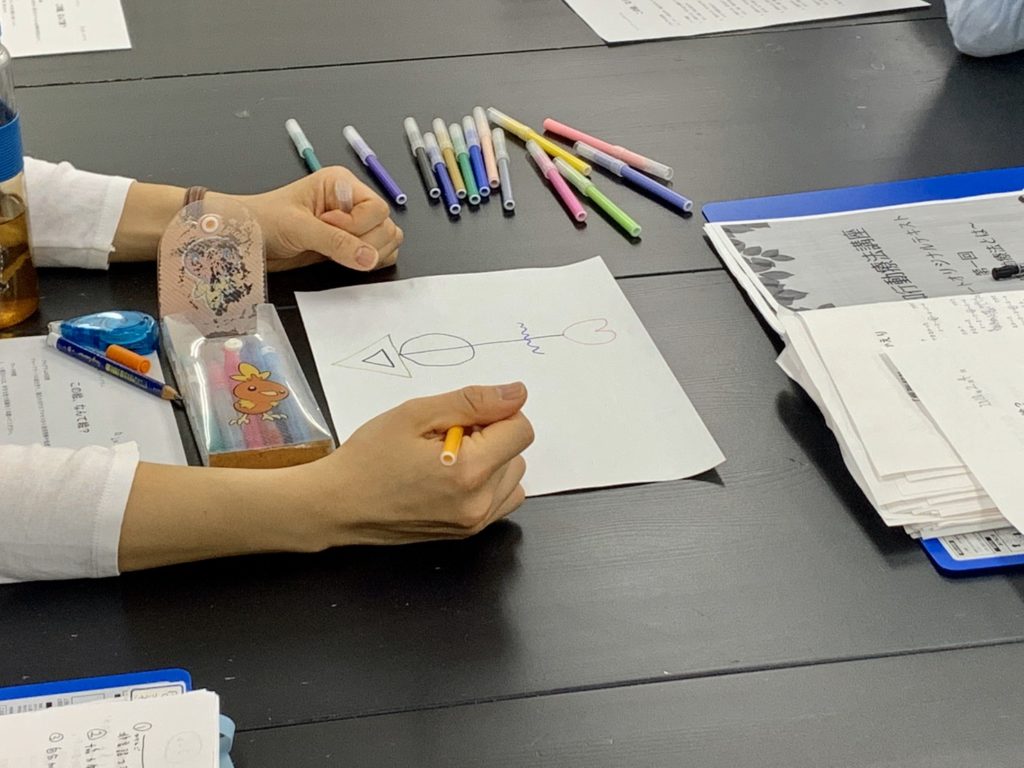

第七回となる今日は、鯖戸善弘さん著作の「コミュニケーションと人間関係作りのためのグループ体験学習ワーク」という本から、グループで作った絵に題名をつけるワークをしました。

絵に題名をつける

今回のワークでは、利用者さん全員で1つの絵を作り上げていきます。

「直線を引く」「円を描く」などの指示はありますが、それをどこに、どんな大きさで、どんな角度で描くのかは自由です。

絵が完成したら、全員で相談してその絵に題名をつけます。

このワークの目的は、「他者理解」や「他者受容」にあります。

絵を描いていく中で、頭の中に「こんな絵にしよう」というイメージがあっても、なかなか思い通りにはいきません。

そして、できた絵についても、それが何に見えるかは1人1人違うものです。

そんな中で他の参加者の人となりが見えてきますし、自分と違う見方をする人を受け入れる練習にもなるのです。

今回参加した利用者さんからは、以下の振り返りがありました!

- 同じものを見ても、発想は十人十色だと思った

- ほかのメンバーの出した意見と掛け合わせることで新しいアイデアが出てくるのが面白かった

- 他の人の意見に対して、「いいと思う」と伝えることが大事だと気づいた

- 自分が思っていたものと違う視点が出てきたときに、それを受け止める練習になった